En 1997, l’Union européenne a accordé à la carbonade flamande le statut de spécialité traditionnelle garantie. Pourtant, aucune recette gravée dans le marbre : ici, pas de cahier des charges, mais une liberté totale, où chaque région et chaque famille apporte sa nuance. Les premiers livres de cuisine du XXe siècle associaient déjà ce ragoût à la bière brune, bien avant que la cuisine belge ne rayonne à l’international.

On retrouve la carbonade flamande dans les romans populaires, tout comme dans la poésie en dialecte local. Ce plat se glisse aussi bien dans les salons bourgeois que sur les tables ouvrières, symbole d’une double appartenance sociale. Et que dire des débats sans fin sur le pain d’épices ou la cassonade ? Chaque ingrédient provoque son lot de discussions animées, signe que la carbonade ne laisse personne indifférent.

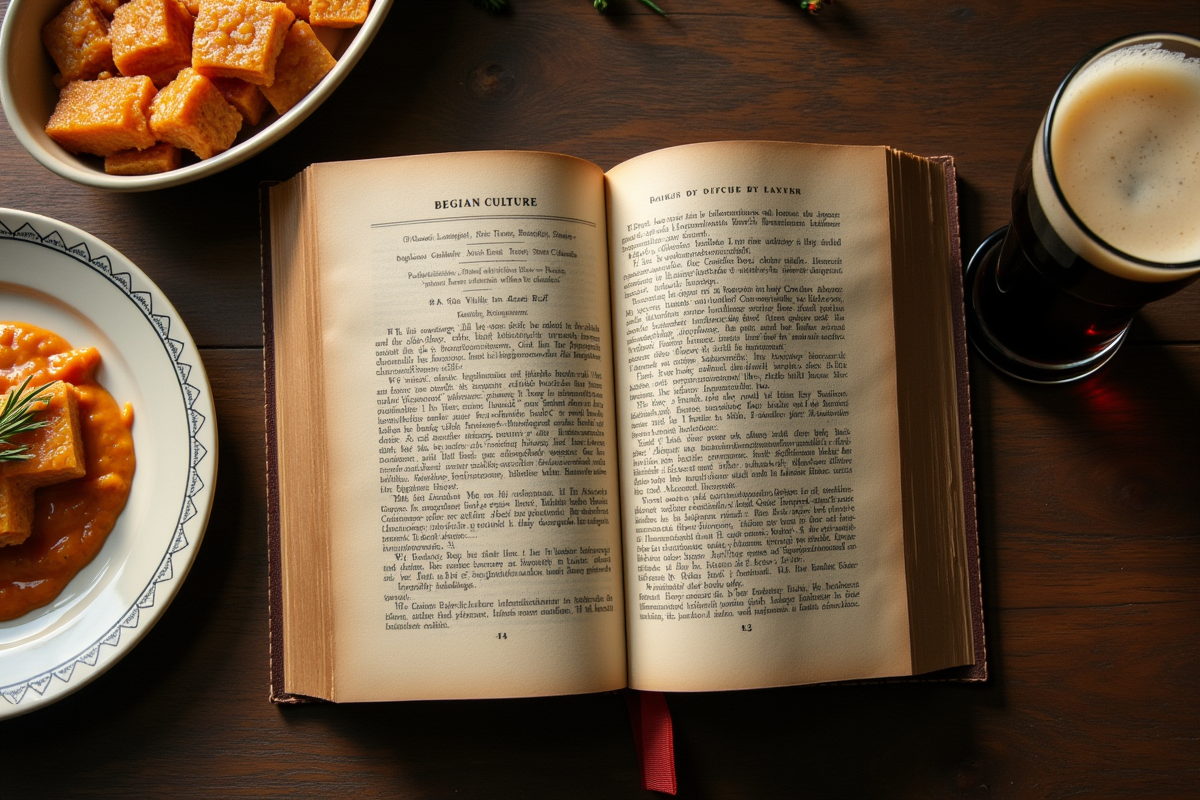

La carbonade flamande, symbole d’un patrimoine culinaire vivant

Impossible d’évoquer la cuisine flamande sans croiser la route de la carbonade flamande. Ce plat s’est enraciné dans les terres de Flandre et du Nord de la France, puisant ses origines dans le charbon, matière première et fierté du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Dès le Moyen Âge, la viande mijotait déjà lentement sur les braises, imprégnant chaque morceau d’un parfum de labeur et de patience.

Au fil du temps, la recette s’est transmise et adaptée, portée par la mémoire collective. Dans les foyers ouvriers, la carbonade réunissait parents et enfants autour d’un plat où s’entremêlaient bœuf, bière brune, pain d’épices, cassonade, moutarde et oignons. Cette combinaison d’ingrédients simples témoigne d’une hospitalité ancrée dans la région, bien loin du clinquant des grandes tablées mondaines.

Dans les cités minières, la carbonade flamande s’est muée en symbole de partage. Elle relie la terre, le charbon et la table, rappelant que la cuisine est façonnée par l’histoire des ouvriers et leur quotidien. Aujourd’hui encore, son succès ne faiblit pas, preuve que ce patrimoine culinaire pulse toujours au rythme des familles et des générations qui se succèdent.

Des estaminets bruxellois aux bistrots de Lille, la carbonade flamande n’a rien perdu de son caractère. Elle tisse un lien solide entre la région flamande et la Belgique, traversant les frontières tout en gardant sa singularité. Plus qu’un simple plat, elle incarne la rencontre entre culture et histoire : une mémoire vivante à chaque repas.

Pourquoi ce plat mijoté occupe-t-il une place à part dans la culture belge ?

Bien plus qu’une spécialité, la carbonade flamande est devenue une pièce maîtresse du quotidien en Belgique. Elle illustre la débrouillardise d’un peuple, sa capacité à sublimer des produits locaux pour en faire un plat rassembleur. Servie des tables familiales aux estaminets de Bruxelles, la carbonade rappelle que la culture belge se construit dans le partage et la mémoire des traditions.

Le recours systématique à la bière brune, le goût prononcé du pain d’épices et de la cassonade marquent l’attachement à une identité culinaire forgée sur le terroir. À travers ce plat, la Belgique revendique l’héritage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais tout en affirmant sa capacité à évoluer. Transmise depuis le Moyen Âge, la recette s’est adaptée sans perdre ce lien intime avec les territoires et les communautés qui l’ont façonnée.

Dans un pays où les différences linguistiques et sociales sont parfois saillantes, la carbonade flamande joue le rôle de trait d’union. Elle circule librement entre commune flamande et commune francophone, trouvant sa place aussi bien chez les Flamands que chez les Wallons. On la retrouve lors des fêtes, des banquets populaires, des réunions familiales : chaque cuisson lente, chaque généreuse portion, incarne la patience et la solidarité. La carbonade flamande, c’est la preuve qu’un plat mijoté peut cristalliser l’attachement à une culture, la transmettre et la faire vivre simplement, autour d’une table.

Les secrets d’une préparation authentique : ingrédients, variantes et astuces de chefs

Pour réussir la carbonade flamande, certains repères ne trompent pas : le choix d’un bœuf taillé en morceaux, revenu dans du beurre, puis plongé dans une bière brune puissante. Autour, l’oignon finement émincé, un pain d’épices généreusement tartiné de moutarde et glissé au cœur du plat, une pincée de cassonade pour tempérer l’amertume. D’autres mains ajoutent un bouquet garni, parfois quelques lardons, ou une touche de sirop de Liège pour accentuer la douceur.

La cuisson s’effectue dans une cocotte en fonte, à feu doux, le temps que la viande s’attendrisse. Certains chefs optent pour des bières issues de microbrasseries régionales, d’autres sélectionnent un bœuf rustique pour renforcer la saveur. Les variantes sont multiples : carottes anciennes, pommes de terre, légumes de saison… Chacun adapte selon le moment et les souvenirs familiaux.

Pour mieux saisir la diversité des accompagnements, voici quelques options traditionnelles :

- Frites belges, préparées avec des pommes de terre Bintje et dorées dans la graisse de bœuf

- Purée de pommes de terre maison, onctueuse et simple

- Salade verte croquante, pour apporter une note de fraîcheur

La carbonnade à la Soubise, moins courante, se distingue par une purée d’oignons mêlée à une béchamel relevée de noix de muscade. Mais quelle que soit la version, le geste du cuisinier, précis et transmis, reste la clé de l’authenticité.

La carbonade flamande dans la littérature, les arts et les traditions populaires

La carbonade flamande s’est frayé un chemin jusque dans les livres et les arts. Camille Lemonnier, grand nom des lettres belges, en parle avec précision lorsqu’il dépeint la vie ouvrière : l’odeur du plat devient un élément du décor, un symbole du quotidien. La carbonade, proche cousine du bœuf bourguignon ou de la daube, partage avec eux ce goût du temps long, de la convivialité, de la chaleur domestique.

Au théâtre ou à la télévision, elle traverse les générations. Dans l’émission “C’est bon, c’est belge”, on la retrouve comme figure de proue de la gastronomie nationale. Certains bistrots bruxellois, Restobières, Georgette, Clan des Belges, Volle Gas, l’affichent fièrement à leur menu, chaque service devenant une célébration du terroir. Ces adresses perpétuent une tradition : la carbonade s’invite lors des retrouvailles, des repas d’après-match, des fêtes collectives.

Ce plat a également conquis la culture populaire. Il inspire peintres et illustrateurs, anime les conversations sur les marchés, éveille les débats sur les réseaux sociaux. La carbonade flamande, loin d’être une relique folklorique, réunit aujourd’hui encore les gourmands : chaque assiette, chaque sauce nappant la viande, raconte une histoire de liens, de mémoire et de partage. Demain, dans une ruelle de Bruxelles ou à la table d’un village flamand, il y aura toujours un coin de table où la carbonade réveillera l’appétit et l’imaginaire.